1) История как наука. Подходы к изучению истории.

История — общественная наука, изучающая прошлое человечества как исторический процесс.

Субъективистский подход (субъективизм) подчёркивает роль личности в истории и определение хода истории выдающимся личностям.

Либеральный подход анализирует историю как процесс развития граждансуого общества, прав и свобод личности.

Формационный подход в центре находятся материальные ценности жизни временной, земной: экономика (способ производства, отличающий одну общественно-экономическую формацию от другой), политика (вопросы классовой борьбы за власть), удовлетворение все возрастающих потребностей (страстей, грехов).

Цивилизачионный подход исторический процесс рассматривается как развитие отдельных стран и народов, которы имеют своё своеобразие, но в итоге все они проходят стадии возникновения, роста, расцвета, упадка и гибели.

Модернизационный подход переход от старого к новому,от традиционного общества, основанного на традициях к современному, основанном на постоянном совершенствовании

2) Русские историки и основные этапы отечественной историографии.

В.Н. Татищев был сподвижником Петра I. Г.З. Байер приехал в Россию в 1725 г. и стал основателем т.н. норманнской теории в российской историографии.

М.В. Ломоносов ,И.Н. Болтин, Н.М. Карамзин, М.П. Погодин, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, С.М. Соловьев

Труды русских историков оказали существенное влияние на подготовку реформы по отмене крепостного права, в ходе которой, в качестве одного из вариантов предлагалось освободить крестьян без земли на основании того, что крестьяне якобы «кочевали» с одной земли на другую (подсечно-огневая и переложная системы) и, следовательно, права собственности на землю не имели.

этапы отечественной историографии Само накопление исторических знаний делится на 2 этапа: донаучный и научный. 1) Донаучный этап длился с момента появления восточнославянской общности (предположительно с VI в. н.э.) и до рубежа XVII-XVIII вв. Он характеризуется тем, что исторической науки в нашей стране еще не существовало, а исторические произведения носили ненаучный характер. 2)Второй этап отечественной историографии начался с начала XVIII в. и длится до сегодняшнего дня. Он характеризуется возникновением и развитием исторической науки в нашей стране.

3) Место и роль России в истории человечества

Все страны и народы мира являются неповторимыми, уникальными. Особенности каждой цивилизации позволили внести свой вклад в развитие человечества. Финикийцы дали письменность, китайцы изобрели порох, индийцы придумали шахматы и т.д. В свою очередь, мировые цивилизации сформировались под воздействием определенных факторов, которые и определили их специфику и соответственно – место в мировой истории.

Российская цивилизация сложилась под влиянием ряда факторов:1. Природно-климатический 2.Географический

4) Особенности российской истории и менталитета

Особенностями российской истории стали:1) Частые, большей частью оборонительные войны (примерно 2/3 своей истории наши предки воевали). 2) Основой для России был мобилизационный путь общественного развития. 3) Постоянное расширение территории.

Особенности русского менталитета: 1 неравномерность в распределении сил, открытость души, максимализм, привычка надеяться на «авось».2 Стремление к абсолютным ценностям, к осуществлению грандиозных замыслов и идеальных проектов. 3 Любовь к свободе, прежде всего, свободе духа.История много раз подтверждала, что русские – один из самых непокорных народов в мире. 4 Коллективизм (приоритет интересов коллектива над личными интересами. 5 Национальная стойкость, т.е. терпеливость и упорство в перенесении жизненных тягот и невзгод. 6 Всечеловеческая толерантность, т.е. всемирная отзывчивость

studfiles.net

Подходы к изучению истории

Поделись с друзьямиВ исторической науке существует несколько подходов, обеспечивающих разные пути к познанию и осмыслению истории. В настоящее время принято выделять следующие подходы к изучению истории:

Исторически самым первым появился теологический подход. Он возникает в эпоху Средневековья, в условиях господства религиозного мировоззрения. С его помощью исторический процесс рассматривается как результат проявления божественной воли или мирового духа. В настоящее время практически не используется.

В Новое время возникает несколько новых подходов. Рационалистический подход (рационализм) признает только разум единственным источником познания. Технологический подход представляет развитие исторического процесса как результат развития технологий. Субъективистский подход (субъективизм) подчеркивает роль личности в истории и определение хода истории выдающимися личностями (субъектами).

Однако наиболее популярным стал марксизм (формационный подход). Его основателем в середине XIX в. стал К. Маркс. Согласно этому подходу исторический процесс рассматривается как последовательная смена пяти общественно-экономических формаций:

1) первобытнообщинный строй;

2) рабовладение;

3) феодализм;

4) капитализм;

5) коммунизм (первая стадия коммунизма – социализм).

Несмотря на свою привлекательность и простоту, у данного подхода имеются и недостатки, в частности он не учитывает многообразия мира и не может быть применен ко всем странам и народам, по-разному развивавшимся. Тем не менее, после 1917 г. этот подход стал господствующим в нашей стране (одним из первых историков-марксистов был М.Н. Покровский) и оставался таковым вплоть до распада СССР в 1991 г. Далее ему на смену пришел цивилизационный поход.

Цивилизационный подход возник во второй половине XIX – начале ХХ в. К числу основателей этого подхода принадлежат Н. Данилевский и А. Тойнби. Согласно данному подходу исторический процесс рассматривается как развитие отдельных стран и народов (цивилизаций), которые имеют свое своеобразие, но в итоге все они проходят стадии возникновения, роста, расцвета, упадка и гибели. Недостатком подхода является неразработанность терминологии (нет даже четкого понимания термина «цивилизация»), что ограничивает его распространение.

Среди современных подходов необходимо отметить модернизационный подход (теория модернизации), восходящий к учению М. Вебера начала ХХ в. Само слово «модернизация» означает переход от старого к новому, от традиционного общества, основанного на традициях, к современному, основанному на постоянном совершенствовании.

Также современным является социальный подход, который изучает историю общества через развитие отдельных социальных институтов (семья, государство, образование).

students-library.com

1.Предмет истории. Основные подходы к истории: формационный, культурологический, цивилизационный.

ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ — это объект изучения, которым может быть соц., политич., эконом., демографическая и др. история. Выделение П. И. связано с идеологией государства и мировоззрением историка. Историки, придерживающиеся материалистических взглядов, считают, что история как наука изучает закономерности развития общества, которые, в конечном итоге, зависят от способа производства материальных благ. Этот подход дает приоритет экономике при объяснении причинности. Историки, придерживающиеся либеральных позиций, убеждены, что предметом изучения истории является человек (личность) в реализации его естественных прав, дарованных природой. Систематизация исторических трудов по предмету изучения позволяет объединить разные теории исторического процесса в три: религиозно-историческую, всемирно-историческую, локально-историческую.

История – наука, исследующая факты, события и процессы на базе исторических источников (например: летописей), для установления закономерностей исторического развития общества. Основные подходы к истории: формационный, культурологический, цивилизационный

Историки предшествующих эпох не сразу заметили, что существуют определенные законы в человеческой истории. До ХVIIIв. шло накопление фактологического материала. И лишь последние три века ученые пытаются создать обобщающие модели (периодизации) развития общества. Все эти модели создавались с учетом ранее указанных законов.

Историческая периодизация – это деление процессов развития общества на основные качественно отличающиеся друга от друга периоды в соответствии с объективными закономерностями общества.

Начиная с ХVIIIв. создавались различные периодизации истории, критерии которых менялись в течении веков.

Одной, из самых первых была создана археологическая периодизация истории, которая остается актуальной до сих пор при изучении материальной истории человечества. Критерий такой периодизации – материал, из которого изготовлены орудия труда. В соответствии с этим критерием выделяют:

Каменный век – св. 2 млн. – 6 тыс. лет назад. Делится на древний (палеолит), средний (мезолит) и новый (неолит).

Медный век (энеолит) – 6 – 4 тыс. до н. э. (На некоторых территориях 4 – 3 тыс. до н. э.).

Бронзовый век – 4 – 1 тыс. до н. э. (На некоторых территориях – 3 – 1 тыс. до н. э.).

Железный век – 1 тыс. до н. э. – сер. ХХ в. н. э.

Век искусственных материалов и композитов – сер. ХХ в. н. э. – до настоящего времени.

Однако, данная периодизация не дает представления об изменениях в политической, социальной сферах жизни общества.

В начале ХIХ в. К. Маркс и Ф. Энгельс предложили еще одну периодизацию, выделив в истории большие этапы качественного развития общества. Эти периоды были названы – формациями. Критериями отличия одной формации от другой выступали – способ производства и формы собственности.

Теория К. Маркса была дополнена В. И. Лениным, и в науке утвердилось классическое пятичленное формационное деление истории:

Первобытная формация.

Рабовладельческая формация.

Феодальная формация.

Капиталистическая формация.

Однако, данная модель исторического процесса была раскритикована уже в ХIХ в. Но опять в этой периодизации не видно духовное взросление человечества.

«Какой же универсальный критерий можно использовать в периодизации, чтобы были видны изменения во всех четырех сферах жизни общества?», — думали историки и философы.

И впервые, во 2 пол. ХIХ в. наш соотечественник – Н. Я. Данилевский, в работе «Россия и Европа» (1869), выдвинул предположение о том, что таким критерием может быть — культура. Он стал родоначальником культурологического подхода к истории. Была выдвинута мысль о том, что каждая культура имеет свою судьбу, что «каждая историческая национальность имеет свою собственную задачу».

Что же такое культура ?

Культура – это совокупность материальных и духовных ценностей. Ценности же – это совокупность значений и смыслов, то есть индивидуального восприятия знаковой системы (системы кодов, принятых обществом).

Чтобы проще понять это определение, надо вспомнить как были придуманы современные языки программирования ? Первоначально, было изучено, каким образом человек передает и сохраняет информацию. Посредством знаковых систем, базирующихся всего на двух символах – «+» и «-», соответственно – «приводит к выживанию» или «к смерти». Все объекты окружающего мира, наделяются подобными кодами, и в соответствии с ними мы выстаиваем свое поведение. Мы думаем: «Сейчас, после занятия, я пойду в столовую «+», после занятий постараюсь побыстрей сделать уроки «+» (чтобы организм потом отдыхал) и т. д. На основании знаний о такой системе кодировки информации в человеческом мозге, была создана бинарная система кодировки информации в искусственных системах, где «+» превратился в «1», а «-» в «0». Следовательно, на каждом новом этапе развития человечества усложняется алгоритм поведения, набор ценностей, которые предлагают модель выживания при усложнившихся условиях.

Н. Я. Данилевский выдвинул теорию культурно-исторических типов. Это «многообразие типов» составляет своеобразную иерархию мира. В ее основе пять культурных типов (египетский, индийский, китайский, сирийский, вавилонский), названные «первичными» или «подготовительными», то есть созданными на «голом месте», на первобытной основе. На следующей ступени — древнееврейская цивилизация, создавшая Библию; древнегреческая, внесшая особый вклад в интеллектуально-художественную сферу, давшая человечеству классическую скульптуру, архитектуру, философию; римская, ставшая творцом классической системы права, хорошо управляемого государства. В то же время греки не создали ни развитой религии, ни единой государственности, а римляне не внесли такого вклада в философию, как греки. Это были «одноосновные», «однонаправленные» культуры, внесшие вклад в определенные сферы жизни общества. На следующую ступень Н. Я. Данилевский поставил современные культуры, которые были названы составными, т. к. они заимствовали ценности от ряда предшествующих культур. Последней в его иерархии стоит славянская культура, которая, по его мнению, призвана творить во всех направлениях.

Каждая культура, по мнению Н.Я. Данилевского, имеет законченный цикл развития: она рождается, достигает расцвета, гибнет.

Понятно, по каким причинам теория данного автора была не очень популярна на Западе. Наибольшую известность в Европе получила теория О. Шпенглера, который в работе «Закат Европы» (1918) также предположил, что история – это череда сменяющих друг друга культур. Причем, как писал О. Шпенглер, «культуры — это организмы, а мировая история есть их коллективная биография». Философ считал, что культуры рождаются, растут и, выполнив свое предназначение, умирают. Каждая культура проходит через стадии, аналогичныестадиям развития живых организмов (человека, дерева, цветка): Детство, Юность, Зрелость, Старость.

О. Шпенглер говорил, что среди культур как и среди людей, были «великие культуры», которые внесли значительный вклад в формирование системы ценностей всего человечества. Он выделял восемь «великих культур»: египетскую, вавилонскую, индийскую, китайскую, арабскую, греко-римскую, западную и мексиканскую.

Рождение великих культур — это всегда необъяснимая тайна, выбор сделанный космическими силами. По Шпенглеру, каждая культура имеет свою душу. Когда же огонь души затухает, она вступает в свою последнюю стадию — стадию цивилизации. Цивилизация — это смерть культуры, переход точки зрения на мир с «орлиной» (Шпенглер) на «лягушачью» (Ницше).

Шпенглер считал, что время существования культуры — приблизительно тысяча лет. В античности переход культуры в цивилизацию происходил в IVв., период развития западной культуры — вXIXв. Цивилизация, считал О. Шпенглер, неизбежная судьба культуры. Она — ее завершение. Она — уже не становление, а ставшее.

Культура — это не только множество «локальных» ограниченных временем и пространством культур каких-либо этносов, это также мировая культура, единый культурный поток от Шумера, Вавилона и Древнего Египта до наших дней.

Культурологический подход дает целостное представление о развитии человечества, однако в настоящее время наиболее популярным является цивилизационный подход к истории, критерий которого – цивилизация – учитывает также историю этническую и ареал проживания народов.

Впервые, такой подход к истории был предложен Арнольдом Дж. Тойнби в работе «Постижение истории» (1955). Философ предположил, что история – это череда сменяющих друг друга «локальных цивилизаций», которыми он называл общества, имеющие как во времени, так и в пространстве протяженность большую, чем жизнь государства. Он выделил 23 существовавшие в истории цивилизации: западную, две православные (византийскую и русскую), иранскую, арабскую, индийскую, две дальневосточные, античную, сирийскую, цивилизацию Инда, китайскую, минойскую, шумерскую, кеттскую, вавилонскую, андскую, мексиканскую, юкатанскую, египетскую и цивилизацию майя. При этом «живыми» он считал западную, православно-христианскую, исламскую, индуистскую и дальневосточную. А. Дж. Тойнби считал греко-римскую цивилизацию «общей» матерью для западноевропейской и православно-христианской цивилизаций.

А. Тойнби указывал, что рост цивилизации не означает и не вызывается ни географическим распространением общества, ни техническим прогрессом, ни увеличением господства человека над внешней средой. Рост цивилизации — это прогресс ее внутреннего самоопределения и самовыражения, ее специфики. Развиваясь, цивилизация разворачивает свои преобладающие возможности: эстетические — в античной, религиозные в индийской, научно-механические — в западной.

Важнейшей особенностью цивилизации А. Дж. Тойнби считал ее конфессиональную окраску и давал такое определение: цивилизация — это многообразные способы реакции людей на Божественное проявление. Небольшие цивилизации Египта, Индии, Двуречья, государства Шан сменились гигантами, например Римской империей, государством Мин, империей Моголов.

Локальные цивилизации подобны молекулам. (Вспомним броуновское движение в физике!) Они пересекаются, поглощаются, гибнут, обогащаются, прогрессируют, ассимилируются и т.д., двигаясь в едином «цивилизованном канале».

Со времен Великих географических открытий и особенно с промышленной революции взаимосвязь культур и цивилизаций стала столь сильна, что можно говорить о начале единой мировой цивилизации.

studfiles.net

1. 2. Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории

В отечественной историографии сложилось два концептуальных подхода к изучению истории: формационный с середины XIX века и цивилизационный с начала XX века.

Прилагательное «формационный» происходит от слова «формация», что по-гречески значит «ступень». Разработчиками теории формации (далее ТФ) являлись К. Маркс, Ф. Энгельс, советские историки.

Основные черты теории формации:

1. Вся история человечества была разделена на пять ступеней: первобытно-общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, коммунистическая.

2. Основным критерием каждой формации являлся главенствующий способ производства материальных благ.

3. Этому способу соответствовали политические, юридические и идеологические учреждения определенной формации.

4. Общество делилось на классы: на эксплуататоров и эксплуатируемых.

5. Основным двигателем прогресса считались развитие орудий труда, классовая борьба как «локомотив истории».

Минусы теории формации:

1. ТФ предлагала только один линейный (стадиальный) вариант развития стран: от первобытно-общинного к коммунистическому обществу.

2. Существовали такие страны и народности, которые ориентировались на усовершенствование материального способа производства (аборигены Австралии, Индия, Китай и др.). У них были такая культура и традиции, которые не приведешь к материальному знаменателю. Их культура опиралась на духовные ценности гармоничного сосуществования с окружающей средой.

3. Приоритетным являлось изучение классов, масс.

4. Практика показала утопичность представлений о коммунистическом обществе.

Методологии формационного подхода противостоит цивилизационный подход. Его суть: история человечества представляет собой постоянное сосуществование, взаимодействие и сменяемость различных типов цивилизаций, которые проходят в своем развитии ряд стадий: зарождение, расцвет, старение, угасание.

Цивилизационный подход имеет ряд сильных сторон.

Во-первых, главное его достоинство в «очеловечивании» истории. Человек – начало и конец истории.

Во-вторых, он применим к истории любой страны и ориентирован на учет специфики каждой из них, т.е. он универсален.

В-третьих, ориентация на учет специфики предполагает представление об истории как многолинейном и многовариантном процессе.

В-четвертых, цивилизационный подход не отвергает единства человеческой истории, что позволяет широко использовать сравнительно-исторический метод исследования: Александр Македонский – Наполеон Бонапарт, Гитлер – Сталин и т. д.

В-пятых, важное значение для понимания исторического процесса отводится духовно-нравственным и интеллектуальным факторам: религии, культуре, менталитету народов.

Минусы цивилизационного подхода:

1. Аморфность критериев выделения типов цивилизаций: разные исследователи выделяют разные критерии для оценки цивилизаций.

2. Недостаточно разработанный понятийный аппарат.

3. Универсальность как недостаток при разработке конкретных проблем.

Представители цивилизационного подхода: англичанин Роберт Оуэн, русский историк Николай Данилевский, немецкий ученый Освальд Шпенглер, английский историк Арнольд Тойнби; русский эмигрант, живший в США, Питирим Сорокин, наши соотечественники: Отто Лацис, профессора А. И. Мальков, Л. И. Семенникова и другие.

Человеческое сообщество, с точки зрения некоторых ученых, началось 35–40 тыс. лет назад. Было все одинаково: строй, быт, трансовая культура. Сейчас разнообразнее. Существует масса определений цивилизации.

Цивилизация – это культурный археологический слой: черепки и пр. (Роберт Оуэн), это музей под открытым небом, подобный огромной материальной культуре (П. Сорокин), это форма, образ культуры (О. Шпенглер).

Одно из лучших определений в свое время дал Арнольд Тойнби: «Цивилизация – это единый организм, все части которого взаимосвязаны и находятся в постоянном взаимодействии».

Мы будем придерживаться определения, данного доктором истории МГУ им. М. В. Ломоносова Л. И Семенниковой: «Цивилизация – это сообщество людей, объединенных основополагающими духовными и материальными ценностями, имеющих устойчивые особенные черты в социально-политической организации, культуре, экономике и психологическое чувство принадлежности к этому сообществу».

По мнению современных историков, придерживающихся цивилизационного подхода, существует три типа цивилизации:

1. С непрогрессивной формой существования (аборигены в Австралии, индейцы в Америке, эскимосы, нанайцы в России и др.).

2. Цивилизация с циклическим развитием, или восточным типом (Китай, Индия, Иран, Ирак и другие).

3. Цивилизация с прогрессивным развитием (современная западная, американская и другие формы).

Рассмотрим третий тип цивилизации – с прогрессивным развитием. Существовало, по мнению историков, две формы такой цивилизации: античная греческая и современная европейская.

Основные черты западной цивилизации:

1. На первое место поставлен человек (не Бог) – индивидуально независимая от общества личность.

2. Власть и общество разделены. Существует гражданское общество, а власть ограничена правовыми нормами. По Сократу, «управлять при демократии должны лучшие нравственные люди».

3. Формой политического устройства является демократия, т.е. существуют выборность, отчетность, сменяемость.

4. Наличествует социальная дифференциация – классы.

5. Наличие рынка как способа функционирования экономики и ее регулятора приводит к появлению частной собственности.

studfiles.net

2. Формационный и цивилизационный подходы в изучении истории

Для того чтобы выработать объективную картину исторического процесса, историческая наука должна опираться на определенную методологию, некие общие принципы, которые позволяли бы упорядочит весь накопленный исследователями материал, создавать эффективные объясняющие модели.

Долгое время в исторической науке господствовали субъективистская либо объективно-идеалистическая методология. Исторический процесс с позиций субъективизма объяснялся действием великих людей: предводителей, цезарей, королей, императоров и других крупных политических деятелей. Согласно этому подходу, их умные расчеты или, напротив, ошибки, приводили к тому или иному историческому событию, совокупность и взаимосвязь которых определяла ход и исход исторического процесса.

Объективно-идеалистическая концепция решающую роль в историческом процессе отводила действию объективных над человеческих сил: Божественной воле, провидению, Абсолютной идее, Мировой воле и т.д. исторический процесс при таком истолковании приобретал целенаправленный характер. Под действием этих надчеловеческих сил общество неуклонно двигалось к заранее определенной цели. Исторические деятели выступали лишь в качестве средства, орудия в руках этих над человеческих, безличных сил.

В соответствие с решением вопроса о движущих силах исторического процесса проводилась и периодизация истории. Наибольшее распространение имела периодизация по так называемым историческим эпохам: Древний мир, Античность, Средневековье, Возрождение, Просвещение, Новое и Новейшее время. В этой периодизации было довольно ясно выражен временной фактор, но отсутствовали содержательные качественные критерии вычленения данных эпох.

Преодолеть недостатки методологии исторического исследования, поставить историю, как и другие гуманитарные дисциплины, на научную основу попытался в середине XIX века немецкий мыслитель К.Маркс. Он сформулировал концепцию материалистического объяснения истории, базирующуюся на четырех основных принципах:

1) Принцип единства человечества и, следовательно, единства исторического процесса.

2) Принцип исторической закономерности. Маркс исходит из признания действия в историческом процессе общих, устойчивых, повторяющихся существенных связей и отношений между людьми и результатами их деятельности.

3) Принцип детерминизма — признание существования причинно-следственных связей и зависимостей. Из всего многообразия исторических явлений Маркс считал необходимым выделить главные, определяющие. Таким главным, определяющим в историческом процессе, по мнению К.Маркса, является способ производства материальных благ.

4) Принцип прогресса. С точки зрения К.Маркса, исторический прогресс — это поступательное развитие общества, поднимающееся на все более высокие уровни.

Материалистическое объяснение истории базируется на формационном подходе. Понятие общественно-экономической формации в учении Маркса занимает ключевое место при объяснении движущих сил исторического процесса и периодизации истории. Маркс исходит из следующей установки: если человечество закономерно, поступательно развивается как единое целое, то все оно должно проходить в своем развитии определенные этапы. Эти этапы он и назвал «общественно-экономические формации». По определению К.Маркса, общественно-экономическая формация представляет собой «общество, находящееся на определенной ступени исторического развития, общество со своеобразными отличительными характеристиками». Понятие «формация» Маркс заимствовал из современного ему естествознания. Этим понятием в геологии, географии, биологии обозначены определенные структуры, связанные единством условий образования, сходством состава, взаимосвязанностью элементов.

Основу общественно-экономической формации, по Марксу, составляет тот или иной способ производства, который характеризуется определенным уровнем и характером развития производительных сил и соответствующими этому уровню и характеру производственными отношениями. Главные производственные отношения — это отношения собственности. Совокупность производственных отношений базирует его базис, над которым надстраиваются политические, правовые и иные отношения и учреждения, которым в свою очередь соответствуют определенные формы общественного сознания: мораль, религия, искусство, философия, науки и т.д. Таким образом, общественно-экономическая формация включает в свой состав все многообразие жизни общества на том или ином этапе его развития.

С точки зрения формационного подхода, человечество в своем экономическом развитии пять основных стадий — формаций:

— первобытнообщинную;

— рабовладельческую;

— феодальную;

— капиталистическую;

— коммунистическая (капитализм — первая фаза коммунистической формации)

Переход от одной общественно-экономической формации к другой осуществляется на основе социальной революции. Экономической основой социальной революции является углубляющийся конфликт между вышедшими на новый уровень и приобретшими новый характер производительными силами общества и устаревшей, консервативной системой производственных отношений. Этот конфликт в политической сфере проявляется в усилении социальных антагонизмов обострении классовой борьбы между господствующим классом, заинтересованном в сохранении существующего строя и угнетенными классами, требующими улучшения своего положения.

Революция приводит к смене господствующего класса. Победивший класс осуществляет преобразования во всех общественной жизни и таким образом создаются предпосылки для формирования новой системы социально-экономических, правовых и иных общественных отношений, нового сознания и т.д. так образуется новая формация. В связи с этим в марксистской концепции истории значительная роль придавалась классовой борьбе и революциям. Классовая борьба объявлялась важнейшей движущей силой истории, а революции К.Маркс называл «локомотивами истории».

Материалистическая концепция истории, базирующаяся на формационном подходе, на протяжении последних 80 лет была господствующей в исторической науке нашей страны. Сильная сторона этой концепции состоит в том, что на основе определенных критериев она создает четкую объяснительную модель всего исторического развития. История человечества представляет как объективный, закономерный, поступательный процесс. Ясны движущие силы этого процесса, основные этапы и т.д.

Однако формационный подход в познании и объяснении истории не лишен недостатков. На эти недостатки указывают его критики, как в зарубежной, так и в отечественной историографии. Во-первых, формационный подход предполагает однолинейный характер исторического развития. Теория формаций была сформулирована К.Марксом как обобщение исторического пути Европы. И сам Маркс видел, что некоторые страны не укладываются в эту схему чередования пяти формаций. Эти страны он отнес к так называемому «азиатскому способу производства». На основе этого способа, по мнению Маркса, базируется особая формация. Но подробной разработки этого вопроса он не провел. Позже исторические исследования показали, что и в Европе развитие определенных стран (например, России) не всегда можно вставить в схему смены пяти формаций. Таким образом, формационный подход создает определенные трудности в отражении многообразия, многовариантности исторического развития. Во-вторых, для формационного подхода характерна жесткая привязка любых исторических явлений к способу производства, системе экономических отношений. Исторический процесс рассматривается, прежде всего, под углом зрения становления и смены способа производства: решающее значение в объяснении исторических явлений отводится объективным, внеличностным факторам, а основному субъекту истории — человеку отводится второстепенная роль. Человек предстает в той теории лишь как винтик мощного объективного механизма, движущий историческое развитие. Таким образом, принижается человеческое, личностное содержание исторического процесса, а вместе с ним и духовных факторов исторического развития. В-третьих, формационный подход абсолютизирует роль конфликтных отношений, в том числе и насилия, в историческом процессе. Исторический процесс в этой методологии описывается преимущественно через призму классовой борьбы. Отсюда наряду с экономическими значительная роль отводится политическим процессам. Противники же формационного подхода указывают, что социальные конфликты, хотя и являются необходимым атрибутом общественной жизни, все же не играют в ней определяющей роли. А это требует и переоценки места политических отношений в истории. Они важны, но решающее значение принадлежит духовно-нравственной жизни. В-четвертых, формационный подход содержит элементы провиденциализма и социального утопизма. Как отмечалось выше, формационная концепция предполагает неизбежность развития исторического процесса от бесклассовой первобытнообщинной через классовые — рабовладельческую, феодальную и капиталистическую — к бесклассовой коммунистической формации. К.Маркс и его ученики затратили много усилий для доказательства неотвратимости наступления эры коммунизма, в которой каждый будет вносить свое достояние по способностям, а получать от общества по потребностям. Выражаясь христианской терминологией, — достижение коммунизма означает достижение человечеством царства Божья на Земле. Утопический характер этой схемы обнаружился в последние десятилетия существования Советской власти и социалистической системы. Подавляющее большинство народов отказалось от «строительства коммунизма».

Методологии формационного подхода в современной исторической науке в какой-то мере противостоит методология цивилизационного подхода. Цивилизационный подход в объяснении исторического процесса начал складываться еще в XVIII в. Однако свое наиболее полное развитие он получил лишь в конце XIX-XX вв. В зарубежной историографии наиболее яркими приверженцами этой методологии являются М.Вебер, А.Тойнби, О.Шпенглер; в российской — Н.Я.Данилевский, П.А. Сорокин.

Основной структурной единицей исторического процесса, с точки зрения этого подхода, является цивилизация. Термин «цивилизация» происходит от лат. слова «civil» — городской, гражданский, государственный. Первоначально термином «цивилизация» обозначали определенный уровень развития общества, наступающий в жизни народов после эпохи дикости и варварства. Отличительными признаками цивилизации, с точки зрения этой интерпретации, является появление городов, письменности, социального расслоения общества, государственности.

В более широком плане под цивилизацией чаще всего понимают высокий уровень развития культуры общества. Так, в эпоху Просвещения в Европе цивилизация связывалась с совершенствованием нравов, законов, искусства, науки, философии. Существуют в этом контексте и противоположные точки зрения, при которых цивилизация истолковывается как конечный момент в развитии культуры того или иного общества, означающий его «закат», или упадок (О.Шпенглер).

Однако для цивилизационного подхода к историческому процессу более существенное значение имеет понимание цивилизации как целостной общественной системы, включающей в себя различные элементы (религию, культуру, экономическую, политическую и социальную организацию и т.д.), которые согласованы друг с другом и тесно взаимосвязаны. Каждый элемент этой системы несет на себе печать своеобразия той или иной цивилизации. Это своеобразие весьма устойчиво. И хотя под влиянием определенных внешних и внутренних воздействий в цивилизации происходят определенные изменения, их некая основа, их внутреннее ядро остается неизменным. Такой подход к цивилизации зафиксирован в теории культурно-исторических типов цивилизаций Н.Я.Данилевского, А.Тойнби, О.Шпенглера и др. Культурно-исторические — это исторически сложившиеся общности, которые занимают определенную территорию и имеют свои характерные только для них особенности культурного и социального развития.

Цивилизационный подход имеет ряд сильных сторон:

1) его принципы применимы к истории любой страны или группы стран. Этот подход ориентирован на познание истории общества, с учетом специфики стран и регионов. Отсюда проистекает универсальность данной методологии;

2) ориентация на учет специфики предполагает представление об истории как многолинейном, многовариантном процессе;

3) цивилизационный подход не отвергает, а, напротив, предполагает целостность, единство человеческой истории. Цивилизации как целостные системы сопоставимы друг с другом. Это позволяет широко использовать сравнительно-исторический метод исследования. В результате такого подхода история страны, народа, региона, рассматривается не сама по себе, а в сравнении с историей других стран, народов, регионов, цивилизаций. Это дает возможность глубже понять исторические процессы, зафиксировать их особенности;

4) выделение определенных критериев развития цивилизации позволяет историкам оценить уровень достижений тех или иных стран, народов, регионов, их вклад в развитие мировой цивилизации;

5) цивилизационный подход отводит подобающую роль в историческом процессе человеческому духовно-нравственному и интеллектуальному факторам. В этом подходе важное значение для характеристики и оценки цивилизации имеют религия, культура, менталитет.

Слабость же методологии цивилизационного подхода состоит в аморфности критериев выделения типов цивилизации. Это выделение сторонниками данного подхода осуществляется по набору признаков, которые, с одной стороны, должны носить достаточно общий характер, а с другой, позволяли бы обозначить специфические особенности, характерные для многих обществ. В теории культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского цивилизации различаются своеобразным сочетанием четырех основополагающих элементов: религиозного, культурного, политического и общественно-экономического. В одних цивилизациях довлеет экономическое начало, в других — политическое, в третьих — религиозное, в четвертых — культурное. Только в России, по мнению Данилевского, осуществляется гармоническое сочетание всех этих элементов.

Теория культурно-исторических типов Данилевского в какой-то мере предполагает применение принципа детерминизма в виде доминирования, определяющей роли каких-то элементов системы цивилизации. Однако характер этого доминирования носит трудно уловимый характер.

Еще большие трудности при анализе и оценке типов цивилизации возникают перед исследователем, когда главным элементом того или иного типа цивилизации рассматривается тип ментальности, менталитет. Ментальность, менталитет — это некий общий духовный настрой людей той или иной страны или региона, фундаментальные устойчивые структуры сознания, совокупность социально-психологических установок и верований личности и общества. Эти установки определяют мировосприятие человека, характер ценностей и идеалов, образуют субъективный мир личности. Руководствуясь этими установками, человек действует во всех сферах своей жизнедеятельности — творит историю. Интеллектуальные и духовно-нравственные структуры человека, несомненно, играют важнейшую роль в истории, но их индикаторы плохо уловимы, расплывчаты.

Есть еще ряд претензий к цивилизационному подходу, связанному с интерпретацией движущих сил исторического процесса, направления и смысла исторического развития.

Все это вместе взятое позволяет нам сделать вывод, что оба подхода — формационный и цивилизационный — дают возможность рассмотреть исторический процесс под разными углами зрения. Каждый из этих подходов имеют сильные и слабые стороны, но если постараться избежать крайностей каждого из них, а взять лучшее, что имеется в той или иной методологии, то историческая наука только выиграет.

studfiles.net

Вопрос №1.История как наука. Основные методологические подходы в истории.

Вопрос №1.История как наука. Основные методологические подходы в истории.

ИСТОРИЯ — это гуманитарная наука,которая узучает прошлое и настоящее развитие человеческого общества.

Методы изучения истории.

Студент должен знать: методы изучения истории — сравнительный, системный, типологический, ретроспективный, идеографический.

1. Сравнительный (компаративный) метод предполагает сопоставление исторических объектов в пространстве, во времени и выявление сходства и различия между ними.

2. Системный метод предполагает построение обобщенной модели, отображающей взаимосвязи реальной ситуации. Рассмотрение объектов как систем ориентирует на раскрытие целостности объекта, на выявление многообразных типов связей в нем и сведение их в единую теоретическую картину.

3. Типологический метод предполагает классификацию исторических явлений, событий на основе присущих им общих существенных признаков. 4. Ретроспективный метод предполагает последовательное проникновение в прошлое с

целью выявления причины события, явления.

5. Идеографический метод состоит в последовательном описании исторических событий и явлений на основе объективных фак-тов.

6. Проблемно-хронологический метод предполагает изучение последовательности исторических событий во времени

Вопрос№2.Сущность, формы и функции исторического сознания.

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ – это совокупность представлений общества в целом и его социальных групп в отдельности, о своем прошлом и прошлом всего человечества.

ФОРМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ: (3 разные классификации,можно выбрать одну любую)

№1. 1)Научная.

2)Профессиональная. 3)Обыденное.

№2. 1)Индивидуальная. 2)Общественная.

ФУНКЦИИ:

1. Познавательная функция заключается в выявлении закономерностей исторического развития. Она способствует интеллекту-альному развитию обучаемых и состоит в самом изучении исторического пути стран и народов, в объективном отражении, с позиции историзма, всех явлений и процессов, составляющих историю человечества.

2. Воспитательная функция способствует формированию гражданских, нравственных качеств и ценностей на исторических примерах.

3. Прогностическая функция заключается в возможности предвидения будущего на основе анализа исторических событий прошлого и настоящего.

4. Функция социальной памяти заключается в том.что исторические знания выступают в качестве способа идентификации и ориентации общества и личности.

5. Практически-рекомендательная заключается в том. что на основе исторических знаний возможна выработка иаус;но обоснованного политического курса.

.

Олег Вещий

2)Олег захватил Киев и перебрался туда с дружиной, объявив Киев столицей своих владений. Тем самым он объединил два основных центра восточных славян (северный и южный).

3) В течение следующих 25 лет деятельность Олега связана с расширением своей державы. Он подчинил Киеву древлян, северян, радимичей. Затем Олег воевал с самыми южными восточно-славянскими племенами уличей и тиверцев.

4)В 907 году Олег отправляется в большой военный поход к Константинополю (Царьграду).

Главным результатом похода стало заключение торгового договора, обеспечившего свободу беспошлинной торговли русским купцам. С греками заключен мир.

Игорь (правил 912 – 945)

1)В 914 году Игорь воевал с древлянами и возложил на них дань больше Олеговой.

2)В 915 году Игорь заключил мир с печенегами. Мир долго не продержался, в 920 Игорь воевал с ними вновь.

3)В 941 г. ходил на Византию. Поход сложился неудачно для Игоря.

4)Второй поход на Византию произошёл в 944 году. Он завершился договором, подтвердившим многие положения предыдущих договоров 907 и 911 годов

5)В 945 г. Игорь был убит во время сбора дани с древлян.

Ольга (правила 945 — 957)

Древляне после убийства Игоря прислали к его вдове Ольге сватов звать её замуж за своего князя Мала. Княгиня последовательно расправилась со старейшинами древлян, а затем Ольга отправилась к древлянам, сказала, что простила их, велела готовить тризну (поминки) по убитому Игорю. Опоив во время тризны древлян, Ольга велела рубить их. На следующий год отправилась в поход с малолетним Святославом, осаждала Корсунь (главный город древлян) в течение года, но те не сдавались. Тогда она попросила в качестве откупа голубей, те с радость согласились, но Ольга, подвязав к ним бумажки с серой, которые подожгли, выпустила их на волю, голуби полетели обратно и сгорел весь город.

Ольга установила своз(вместо полюдья)-регламентированную дань. В 947 году Ольга отправилась в новгородские и псковские земли, устанавливая там оброки и дани, после чего вернулась к сыну Святославу в Киев. Следующим деянием Ольги, отмеченным в ПВЛ, является её крещение в 955 году в византийском Константинополе.

Святослав Игоревич (правил 945 — 972)

Формально Святослав стал великим князем в 3-летнем возрасте после гибели в 945 году отца, великого князя Игоря, но самостоятельно правил примерно с 960 года. При Святославе Киевским государством в значительной мере правила его мать — княгиня Ольга, сначала из-за малолетства Святослава, затем из-за постоянного пребывания его в военных походах.

Поход в Поволжье

1)В 964 г. пошел на Хазар, пройдя «сквозь вятичей»

2)В 965 г. разбил хазар, взял города Белую Вежу (Саркел), Итиль и Семендер.

3)После этого пошел на Северный Кавказ, где одержал победу над Ясами и Касогами.

4)В 966 г. вторично обложил вятичей данью.

5)Святослав разорил земли камских болгар и Взял их город Болгар (Булгар).

На сегодня современные историки называют три основные причины этого:

1. Усиление роли государства, возвышение его над народом, что вступало

в непримиримое противоречие с общинными языческими представлениями древних

славян.

2. Несовместимость установившегося государственного единства

разнородных языческих культов отдельных восточнославянских племен, а также

неславянских народов. Это противоречие необходимо было преодолеть: единому

государству должен был соответствовать и единый религиозный культ.

3. Языческая Русь не могла входить, как полноценный член ни в какие

международные союзы и была обречена на политическую изоляцию, прежде всего

в Европе, где не хотели заключать династических браков, а также торговать с

язычниками. Здесь уже затрагивались экономические вопросы жизни

государства, вопросы дальнейшего развития и сохранения Руси как единого и

могучего, способного защитить себя государства.

Историческое значение крещения Руси заключалось в следующем:

1) Приобщение славяно-финского мира к ценностям христианства.

2) Создание условий для полнокровного сотрудничества племен Восточно-Европейской равнины с другими христианскими племенами и народностями.

3) Русь была признана как христианское государство, что определило более высокий уровень отношений с европейскими странами и народами.

Русская церковь, развивавшаяся в сотрудничестве с государством, стала силой объединяющей жителей разных земель в культурную и политическую общность.

ВЛАДИМИР 1 (Святославич):

Владимир объединил все восточнославянские земли и отвоевал то,что было потеряно во время межусобицы.

При княжестве Владимира земли Др.гос. закончили формироваться.

Развитие культуры и др.сфер:

Времена Владимира ознаменованы началом распространения грамотности на Руси.

Создал «Церковный устав», определяющий компетенцию церковных судов.

Владимир начал также чеканку монеты — золотой и серебряной.

Содержание Судебника

Содержание Судебника распадается на четыре части:

· Деятельность центрального суда и нормы уголовного права (ст.1-36).

· Организация и деятельность местных судов (ст. 37-45).

· Гражданское право и гражданский процесс (ст. 46-66) (наследование, договоры личного найма, купли-продажи, переход крестьян от одного хозяина к другому, о холопстве).

· Дополнительные статьи по судебному процессу (ст.67-68)

Судебник 1497 года был первым законом, регламентирующим начавшееся закрепощение крестьян. Отныне крестьянин мог уйти от своего хозяина только в строго определённый срок. Юрьев день (26 ноября) — дата, с которой на Руси связывалось осуществление права перехода крестьян от феодала к феодалу, так как к этому времени завершался годовой цикл сельскохозяйственных работ и происходил расчет по денежным и натуральным обязанностям крестьян в пользу их владельцев. В общегосударственном масштабе крестьянский выход был ограничен в Судебнике 1497 г. двухнедельным периодом — по неделе до и после Юрьева дня. Судебник 1550 года подтвердил это положение. Право перехода крестьян было временно отменено с введением «заповедных лет», а затем и вовсе запрещено законодательством 1590-х годов. Соборное уложение 1649 года подтвердило этот запрет. Судебник ограничивал холопство в городе. Таким образом, увеличивалось количество «тяглецов» (налогоплательщиков) среди городского населения. Судебник регулировал следующие виды договоров: найма, займа, а также правила наследования.

№12.Российское государство в XVI в. Реформы «Избранной рады». Опричнина. Итоги правления Ивана IV. Оценка деятельности Ивана Грозного в научной литературе.

Иван грозный (1547-1584)

Опричнина (1565-1572 гг.)

Россия была разделена на две части: опричнину (личную территорию царя) и земщину, в которой текущими государственными делами по-прежнему занимались Боярская дума и приказы. Все, кто жил на территории опричнины, но не входил в опричное войско, выселялись. На содержание опричнины были назначены около 20 городов.

Итоги

Иван добился неограниченной власти и централизации России путем разорения страны и гибели тысяч людей. Этим он скомпрометировал террор как способ действия.

№13.Внешняя политика Ивана Грозного и изменение геополитического положения России во второй половине XVI в.

Казанские походы

Первый поход (1547—1548 гг.) Из-за ранней оттепели на Волге под лед ушла часть войска Ивана Грозного,после этого было решено отправить царя в Нижний Новгород, а остальная часть войска добралась до Казани и вступило в бой с каз.войском. Каз.войско отступило за стены деревянного кремля, на штурм которого без осадной артиллерии русское войско не решилось и, простояв под стенами семь дней, отступило. 7 марта 1548 года царь вернулся в Москву.

Второй поход (1549 —1550)В марте 1549 года казанский хан скончался. Приняв казанского гонца с просьбой о мире, Иван IV отказал ему. Войско с Иваном двинулось к Казани и 14 февраля было у её стен. Казань не была взята; однако при отходе русского войска недалеко от Казани было решено поставить крепость. В 1551 году за 4 недели была собрана крепость Свияжск. Она послужила опорным пунктом для русского войска во время следующего похода.

Третий поход (1552 года)Завершился взятием Казани. В побеждённой Казани царь назначил князя. После взятия Казани, в течение всего 20 лет, она была превращена в большой русский город.

Астраханские походы

Поход 1554 годаРусское войско разбило головной астраханский отряд. Астрахань взята без боя. В итоге к власти был приведен хан Дервиш-Али, обещавший поддержку Москве.

Поход 1556 годаБыл связан с тем, что хан Дервиш-Али перешёл на сторону врага. Сначала донские казаки нанесли поражение ханскому войску под Астраханью, после чего в июле Астрахань вновь взята без боя. В результате этого похода Астраханское ханство было подчинено Московской Руси.

Русско-крымские войны

После захвата Иваном Грозным Казанского и Астраханского ханств хан крыма поклялся вернуть их. В 1563 и 1569 годах вместе с турецкими войсками он совершает два безуспешных похода на Астрахань. После этого совершается ещё три похода в московские земли: 1570 — разорительный набег на Рязань; 1571 — поход на Москву — закончился сожжением Москвы. 1572 — последний большой поход крымского хана в царствование Ивана IV, закончился уничтожением крымско-турецкого войска. В битве при Молодях враг был уничтожен 60-тысячным русским войском.

Война со Швецией 1554—1557

Причиной войны стало ущемление экономических интересов Швеции. В апреле 1555 года шведское войско высадилось в районе крепости Орешек. Осада крепости результатов не принесла, шведское войско отступило. В ответ русские войска вторглись на шведскую территорию. Осаждали Выборг 3 дня, устоял. В итоге в марте 1557 года в Новгороде было подписано перемирие сроком на 40 лет. По договору Швеция возвращала всех пленных русских вместе с захваченным имуществом, Русь же возвращала шведских пленных за выкуп.

Ливонская война (1558-1583,25 лет)В январе 1558 года Иван IV начал Ливонскую войну за овладение побережьем Балтийского моря. Левонская война продолжалась 25 лет и в начале сопровождалась победами русских войск. Всего было взято 20 городов. Орден распался. Его земли перешли Польше, Дании и Швеции. Неудача Левонской войны явилось следствием экономической отсталости России. Было заключено перемирие.

№14.Смутное время и кризис российской государственности. Роль Швеции и РечиПосполитой в событиях начала XVII в.

Основными характеристиками 17в. можно назвать: бегство народа из центра на окраины или за границу, ослабление внешнеполитических отношений, «нравственная порча» и моральный кризис, экономический кризис.

Смутное время(1598-1613)

Причины:

1)прекращение династии Рюриковичей.

2)стремление бояр увеличить свою роль в государстве, получить привилегии.

3)тяжелое экономическое положение страны после Ливонской войны.

4)последствия опричнины.(?)

Смутное время было закончено с большими территориальными потерями для Руси.

Смутное время привело к глубокому хозяйственному упадку. (сократились пашни и численность крестьян). Земли были разорены.

Начало интервенции со стороны Швеции и Польши. Интервенция – это вмешательство (обычно военное) одного государства во внутренние дела другого.

Польша поддержала Лжедмитрия 1 и 2,потому что хотела захватить все русские земли и ликвидировать московское государство.

Швеция предложила нижегородцам сделать царем Филиппа Карловича.

№15.Централизация Российского государства при первых Романовых (Михаил Федорович, Алексей Михайлович и Федор Алексеевич). Усиление самодержавной власти и социальные конфликты середины XVII в.

Первым царем из рода Романовых стал Михаил Федорович (1613-1645).Филарет помогал. Вывел Россию из состояния войны, заключив мир со Швецией и Польшей. Ввел новую систему управления – воеводскую. При нем созывались Земские соборы, основные политические вопросы он решал совместно с думой. Большое место здесь занимали церковь и воспитание детей.

Царь Алексей Михайлович (1645- 1676 гг.) начал свое правление в 16 лет. Впервые после длительного перерыва царский трон занял подготовленный к политической деятельности государь. Он знал иностранные языки, разбирался в философии и богословии, в законах, понимал и любил духовную музыку. При нем был составлен весьма полный свод законов — Уложение 1649 года. В Европе окончательно складывается представление о России как о могучей православной державе. Алексей Михайлович заботился о хорошем образовании детей.

Федор Алексеевич Романов (правил 1676—1682)наследовал престол в 14 лет. В 1678 проведена общая перепись населения;отменил местничество приговором Земского собора 1682.

В 1676—1681 гг. при Фёдоре Алексеевиче была русско-турецкая война

Освоение Сибири.

Первым двинулся с походом Ермак. В начале 17 века Сибирь принадлежала России.

Столбовский мир – мир между Россией и Швецией, 1617года.Столбовскиймир по сути завершил шведскую интервенцию в Россию, начавшуюся в период Смуты. Швеция возвратила России много захваченных городов.

Деулинское перемирие между Россией и Речью Посполитой. Заключено в 1618 в д. после неудавшейся попытки войска польского королевича захватить Москву. Россия и Речь Посполита уступили друг другу завоеванные территории.

Расширение территории России в XVII в. Произошло за счет включения новых земель таких как Сибирь, Левобережье Украины и т.д. Географические открытия российских исследователей также расширили границы России.

№17.Церковный раскол и народные движения второй половины XVII в. Выступление под руководством С. Разина.

В 1653, желая укрепить Русскую православную церковь, патриарх Никон приступил к осуществлению церковной реформы, призванной ликвидировать разночтения в книгах и обрядах, унифицировать (привести к единому) богословскую систему на всей территории России.

Церковный раскол — это отделение части верующих от РПЦ, которые не признали реформу Никона (1653-1656) Они стали называться старообрядцами или раскольниками.

Суть церковной реформы:

1) церковные нововведения не затрагивали основы русской религии и коснулись только обрядовой ее стороны. Но хотя речь шла о «несерьезных» вещах, таких как двуперстие или троеперстие, написание имени Христа через одно или через два «и» и др., нужно учитывать, что для каждой религии обрядовая сторона очень важна. Возмущение людей вызвал сам факт вмешательства светской власти в традиционную культуру;

2) речь шла о необходимости упорядочения и централизации церковной и всей духовной жизни, так как этого требовали процессы в социально-экономической и политической сферах.

Скрытая причина — Никон хотел быть выше царя.

Участники:Сторонникиникона и противники никона (старообрядцы-раскольники — Аввакум Петров, Иван Неров)

Последствия раскола: 1) церковь ослабла; 2) раскольники преследовались; 3) традиции и обряды раскольников были своеобразны; 4) соловецкое восстание (1668-1676)

Соловецкое восстание 1668—1676 — восстание монахов Соловецкого монастыря против церковных реформ патриарха Никона. Из-за отказа монастыря принять нововведения, правительство приняло строгие меры, распорядилось конфисковать все вотчины и имущество монастыря.Итого — уничтожение староверцев, становление новой веры.

Петр I Алексеевич (1682–1725)

Государственно-политическое реформирование:

1) после победы в Северной войне Петр I принял титул императора, Россия с этого времени стала называться империей.

2) взамен прекратившей свое существование Боярской думы высшим совещательным органом при императоре Петре I стал Сенат (с 1711 г.). Формировался из высших чиновников, пользовавшихся наибольшим доверием у императора. Главной задачей Сената являлся контроль за деятельностью нижестоящих органов.

3) были сформированы коллегии (с 1719 г.). Главными коллегиями были: Военная, Адмиралтейская и Коллегия «чужестранных дел».

4) уездно-волостное устройство страны было отменено. Россия была разделена на 8 губерний (в 1708–1710 гг.). Губернии, в свою очередь, подразделялись на провинции. Возглавляли губернии губернаторы, которые назначались Петром из числа наиболее доверенных ему соратников;

5) православная церковь при Петре I была преобразована в государственное учреждение во главе с Синодом. Большой урон Петр I нанес монастырям, которые он считал пристанищами тунеядцев.

Преобразования в экономической сфере:

1) мануфактура.(открывала казна, после частные лица)

2) развивалась внешняя торговля. Крупнейшим центром морской торговли становится новая столица – Санкт-Петербург;

3) Петр I придерживался практики протекционизма (превышение экспортной торговли над импортной). Тем самым он стремился к поддержке развивавшейся российской промышленности. В 1724 г. был принят таможенный тариф.

4) на смену прежнему подворному налогообложению пришло новое подушное – с крестьянской души

Преобразования в социальной сфере:

1) в отношении российских сословий вводился принцип равной обязательности того или другого вида службы Отечеству. Дворянство, в частности, должно было выбрать военную или морскую офицерскую или гражданскую чиновничью службу;

2) Указ о единонаследии 1714 г. лишил младших дворянских сыновей права наследовать часть отцовского имения. Это должно было стимулировать их стремление заработать на жизнь службой;

3) Табель о рангах 1722 г. поставила знатность в связь не с происхождением, рождением в знатной семье, а с качеством и продолжительностью службы.

4) привела к ужесточению крепостного права. В разряд крепостных попали даже те группы сословий, которые ранее сохраняли личную свободу;

5)с 1705 г. стала действовать рекрутская повинность: деревни каждый год должны были выставлять рекрутов для пожизненной службы в регулярной армии;

Культурное реформирование:

1)С 1702 г. систематически выходила первая русская газета «Ведомости».

2)Петр I в 1708г. ввел новый гражданский шрифт.

3)основание в 1724 г. Академии наук в Петербурге.

4)запретил носить бороды.(за это даже был налог).

5)Петр I учредил ассамблеи(балы) с обязательным присутствием на них женщин. Это утвердило начало «правил хорошего тона» и употребления иностранных языков(фран.)

Строительство Петербурга, открытие первого театра,

Итоги и значение:

1) Россия стала сильным европейским государством;

2) в большей части удалось преодолеть технико-экономическую отсталость страны;

3) преобразования Петра I дали большой толчок для социально-экономического развития страны.

Оценка деятельности Петра:

1)Дореволюционное – а)Западники: Реформы Петра приобщили Россию к европейской цивилизации.

б)Славянофилы: Реформы Петра нарушили национальный русский устой.

2)Советская – Реформы Петра носили прогрессивный характер, но за счет усиления «эксплуатации трудящихся».

3)Современная – Россия сделала шаг на пути прогресса, но превратилось в военно-полицейское государство, с восточными устоями российского абсолютизма и монополизированной крепостной экономикой.

№19.Внешняя политика Петра I. Изменение геополитического положения России в первой четверти XVIII в.

Внешняя политика Петр I хотел превратить России в великую морскую державу, поэтому был необходим выход к морям – Балтийскому и Черному. Единственным морским портом России оставался Архангельск, который мог использоваться лишь в течение полугода.

Азовские походы

Первоначально основной целью внешней политики Петра I стала борьба за выход Черному морю. В 1695 году было объявлено о начале похода против Турции. Однако недостаток войск(флот) помешали овладеть крепостью Азов.Неудача первого Азовского похода заставила Петра принять решение о строительстве флота. В 1696 г. осажденный с моря и с суши Азов был взят. В 1700 году был подписано мирное соглашение с Османской империей, по которому Россия получала Азов. Однако добиться от Турции согласия на проход русских судов через проливы Россия не смогла. Выход на торговые пути оставался по-прежнему закрытым. Приобретения России в результате Азовских походов закрепить не удалось: в результате неудачной для России войны с Турцией 1710-1713 гг. (Прутский поход 1711 г.) Азов был возвращен Османской империи.

«Великое посольство»

(в 1683 году была создана «Священная лига», в которую через несколько лет вошла Россия.)

С целью активизации «Священной лиги», а также ее расширения за счет Нидерландов, Дании, Англии в 1697 г. в Европу было направлено «Великое посольство». Однако правительства Англии и Нидерландов отказались оказать России политическую и материальную помощь в ее борьбе с Османской империей. Поэтому после «Великого посольства» центр тяжести внешней политики России был перемещен на западное направление.

Северная война(1700-1721)

В 1699 г. был создан Северный союз против Швеции в составе России, Дании и Саксонии. Главной целью теперь стал выход к Балтийскому морю. В 1700 году началась Северная война со Швецией. Ее можно разделить на два этапа: первый – с 1700 по 1709 г. (до Полтавского сражения), второй – с 1709 по 1721 г. (с Полтавской битвы до заключения Ништадтского мира).

Война началась для Северного союза неудачно. На первом этапе войны лидировала Швеция. Рубежом в войне стала Полтавская битва (27 июня 1709 г.), в которой русская армия одержала победу. Полтавская победа означала коренной перелом в ходе Северной войны. Северный союз, распавшийся в предполтавский период, был восстановлен. Победа в Северной войне открыла России выход к Балтийскому морю. По Ништадсткому миру 1721 года за Россией закреплялись обширные территории.

Причины восстания

Основной причиной восстания Пугачева явилось острое недовольство его участников своим положением и невозможность отстаивать свои права законными способами.

Восстание охватило огромную территорию.

4. Причины поражения восстания:

Слабость организации и крайне плохое вооружение восставших.

Отсутствие четкого понимания своих целей и конструктивной программы восстания.

Разбойный характер и жестокость восставших, вызвавшая широкое возмущение в различных слоях общества.

Сила государственного механизма, сумевшего мобилизоваться и организовать подавление столь масштабного восстания.

№22. Внешняя политика России при Екатерине II. Европеизация русской культуры в последней четверти XVIII в.

Внешняя политика России активизировалась при Екатерине Великой.

1. В ходе Русско-турецкой войны 1768–1774 гг. России удалось отвоевать у Турции Азов, Таганрог.Русские войска в ходе военных действий овладели Крымом и могли бы двигаться на Стамбул. В это время Турция попросила заключить мир.

2. В 1787–1791 гг. Россия вновь вступила в войну с Турцией. В военных действиях Турция потребовала у России возвращения Крыма. Большое значение имело взятие Измаила, крепости на Дунае(Женя рассказывал).

3.В конце столетия Россия, Пруссия и Австрия осуществили три раздела Речи Посполитой (в 1772, 1793, 1795 гг.). В результате Россия не только вернула украинские и белорусские земли, но и захватила значительную часть польских территорий, подавив при этом ряд восстаний польских патриотов.

4.В 1780 г. Екатерина II объявила Декларацию о вооруженном нейтралитете, которая помогла североамериканским колониям в борьбе за независимость, ограничив произвол британского флота(Англии).

5.В 1783 г. в крепости Георгиевск был подписан трактат о переходе Грузии под покровительство России.

6.В 1727 г. был подписан русско-китайский договор (подтвержден в 1792 г.). Он определил в общих чертах границы между двумя государствами (по принципу «каждый владеет тем, чем владеет теперь»).

Европеизация России

Европеизация России означает, что закончился период самоизоляции страны, Россия вышла на контакт с соседними народами.

Что означал процесс европеизации для России?

Прежде всего, это осознание себя народом, принадлежащим европейскому пути развития. В связи с этим России стали интересны европейские народы, их образ жизни, их языки, их культура. В Россию проникают немецкая мода, немецкая военная наука, немецкие и голландские технологии, английские экономические идеи, французская гастрономия и философия и т. д. С другой стороны, в европейскую культуру входят русские научные достижения, русские товары, русские понятия. Россия приобщается к Европе, обнаруживает в себе родство с европейской идеей. Подчеркнём ещё раз: не подчиняется европейскому влиянию, а активно включается в общеевропейскую историю.

К концу XVIII столетия, когда европеизация России дала ощутимые плоды во всех сферах национальной жизни, стало очевидным, что Россия, конечно, не Восток, не Азия, но и не Европа. Что есть Россия? Что есть русская идея? Какова судьба и предназначение России? Эти и подобные им вопросы станут задачей другой эпохи литературного и культурного развития России, но они были сформулированы в XVIII веке, веке «странных сближений».

№23.Противоречивая внутренняя и внешняя политика России при Павле I.Оценка деятельности Павла I в отечественной историографии.

Внутренняя политика Павла I

После смерти Екатерины II (1796) императором стал ее сын Павел I (1796-1801).

Царствование Павла пришлось на те годы, когда в России множились признаки будущих политических потрясений. Новый император видел перед собой призрак пугачевщины (пережитой его матерью), революции и опасность государственного переворота (жертвой дворцового заговора стал в свое время его отец — Петр III). Идея удержать и усилить самодержавную власть, сильно ослабевшую в конце предыдущего правления, связывалась в сознании Павла I уже не с «просвещенным абсолютизмом», а с опорой на авторитарную силу. В столице новый император постарался установить те же порядки прусской казармы времен Фридриха II, которые были в его гатчинской резиденции (Екатерина II не любила сына, он фактически был удален от двора и жил в Гатчине, недалеко от С.-Петербурга).

Традиции русской армии, принесшие ей славу, не устраивали императора: его идеалом была прусская военная система. Ежедневно на площади перед дворцом проходили смотры-вахтпарады, во время которых за малейшую провинность можно было попасть в опалу. Павел одел армию и даже чиновничество в прусскую одежду. В столице был установлен казарменный порядок. Павел приказал освободить всех политических заключённых, арестованных при Екатерине II. Важное место в законодательстве Павла I заняла новая система престолонаследия (1797г.).Восстановил принцип наследования престола только по мужской линии. Женщины могли получать это право лишь в случаях пресечения всех мужских линий династии.Неожиданный поворот политика Павла I приняла в отношении дворянского сословия. Его «золотой век» и екатерининские вольности кончились.Крестьянская политика при Павле I по сути дела была продолжением тенденций, существовавших во времена Екатерины. Жестоко подавлялось малейшее проявление недовольства в крестьянской среде. Был издан указ о трехдневной барщине, но его можно было не выполнять.За 4 года правления он роздал столько же крестьян (около 600 тысяч человек), сколько ненавидимая им мать за 34 года. При этом он раздавал прежде всего государственных крестьян, что вело к ухудшению их положения.

Внешняя политика

Еще, будучи наследником, Павел стремился доказать матери, что наступательные войны вредны для России и необходимо вести войны оборонительные. В 1796 г. в специальной ноте европейским державам он сообщил, что Россия впредь не будет активно вмешиваться в европейские дела; были установлены дружественные отношения с Пруссией, Данией, Швецией. Но союзники убедили Павла I вести войны «во имя справедливости». Царь не сразу понял, что европейские державы используют его для решения своих проблем. В 1798 г. против революционной Франции была создана коалиция в составе Англии, России, Австрии, Турции и Неаполитанского королевства. Русская армия громила французов. Но победами воспользовались Англия и Австрия, с которыми Павел порвал отношения и пошел на сближение с Францией. Более того, император прекращении торговли с Англией. Это сильно ударило по экономическим интересам России, и в частности по доходам дворян, которые были основными поставщиками сельскохозяйственной продукции на экспорт.

Время его правления в отечественной историографии оценивается по-разному. Этому способствовал и противоречивый характер императора (он был неуравновешен и неврастеничен, подвержен припадкам ярости, граничившим с безумием).

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАВЛА I:

1)ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ ИСТ-ФИЯ: негативное отношение к Павлу 1.Противопоставление политики Павла 1 Екатерининской эпохе.

2)СОВЕТСКАЯ ИСТ-ФИЯ: политика Павла 1 продолжала политику Екатерины 2,но отличалась более радикальными методами в условиях разложения феодально-крепостнического строя.

3)СОВРЕМЕННАЯ ИСТ-Я: Павел 1 имел продуманный план реформ, но не смог их реализовать из-за своих личных качеств.

№24.Попытки реформирования России при Александре I. Причины незавершенности реформ первой четверти XIX в. Оценка деятельности Александра I в отечественной историографии.

Внезапная смерть Павла и вступление на престол Александра вызвали ликование в столице. Александр 1 (1801-1825). Правление Александра казалось лучом света. Он смягчил режим отца. Были освобождены тысячи человек, отменены пытки, возвращены жалования дворянам. Сын был очень не похож на своего отца. Екатерина сама заботилась о воспитании внука. Для воспитания монарха приглашали самых либеральных воспитателей.

Реформы:

1801г. Александр I восстановил в полном объеме «Жалованная грамота дворянству» и «Жалованная грамота городам»;улучшалось содержание заключенных;

2. Члены «Негласного комитета» высказывали предложение о запрещении прода-жи крепостных крестьян без земли, но Император отступил, запретив только публиковать объявления о продаже крестьян. Мещане и государственные крестьяне могли теперь покупать незаселенные земли, что раньше разрешалось делать только дворянам.

3. Одним из важнейших решений был указ о «вольных хлебопашцах» (1803), по которому помещики могли отпускать своих крепостных на волю с землей за выкуп целыми селениями или отдельными семьями. Но практические результаты от указа были невелики. В 1804 г. был сделан первый шаг к отмене крепостного права в Прибалтике. Здесь были четко определены размеры повинностей крестьян, платежи, а крестьяне могли наследовать землю.

4. В 1802—1811 гг. была проведена министерская реформа. Вместо 12 коллегий было создано 8 министерств. Позже число министерств было доведено до 12. В 1802 г. Сенат объявлялся верховным органом в империи. Открывались новые университеты, лицеи, гимназии (особенно для «низших классов»). В 1811 г. был открыт Царскосельский лицей.

В. Проекты реформ М. М. Сперанского

Но Александр I видел, что действия «Негласного комитета» не приводят к серьезным изменениям. Требовался новый человек, который бы решительно и последовательно проводил реформы. Им стал статс-секретарь, заместитель министра юстиции Михаил Михайлович Сперанский — человек широкого кругозора и выдающихся способностей.

В 1809 г. по поручению Александра I Сперанский составил проект государственных реформ под названием «Введение к Уложению государственных законов».Создаётся Государственный совет.

Финансовая реформа-

В образовании: 1803 г. — положение об устройстве учебных заведений(бесплатное обр-е и т.д.)

Причины провала реформ:

1)отсутствие поддержки со стороны дворянства.

2)непоследовательность действий Алек1, личные качества

Оценка деятельности:

В тетради!!!!

№25. Внешняя политика России в 1801–1815 гг. Отечественная война (1812 г.) и Венский конгресс (1815 г.).

Внешняя политика.

В первой четверти XIX в. Россия провела ряд успешных войн: русско-иранская 1804-1813 гг., русско-турецкая 1806-1812 гг., русско-шведская 1808-1809 гг. В результате границы империи были существенно расширены.

Отечественная война

Причины Отечественной войны 1812 г. заключались в претензиях Наполеона на мировое господство и стремлении России сохранить самостоятельность своей политики.

Венский конгресс

infopedia.su

Источники и методы изучения истории :: BusinessMan.ru

Когда в глубокой древности эллинский писатель по имени Геродот начал сочинять свою знаменитую книгу о кровопролитных греческих войнах, в которой описывал обычаи и традиции окружающих его стран и их обитателей, даже в самых смелых своих мечтах он не мог представить, что потомки дадут ему громкое имя отца великой и невероятно интересной науки — истории. Как одна из самых древних и известных дисциплин, она имеет собственный предмет, методы, источники изучения истории.

Какая дисциплина называется историей

Что же такое история? Это увлекательная наука, занимающаяся изучением прошлого как отдельной взятой особы, так и всего человеческого общества. Исследуя разнообразные доступные ей источники, данная дисциплина пытается установить реальную последовательность тех или иных произошедших в далеком или же ближайшем прошлом событий, а также разносторонне изучать причины их появления и последствия. Возникнув, как и многие другие науки, в Древней Греции, изначально история изучала жизнь выдающихся личностей, а также венценосных семейств, правителей и войн. Однако со временем предмет и метод изучения истории изменились и расширились. Точнее сказать, с годами история стала заниматься изучением прошлого не только отдельных отличившихся чем-либо людей, но и целых народов, различных наук, зданий, религий и многого другого.

Возникнув, как и многие другие науки, в Древней Греции, изначально история изучала жизнь выдающихся личностей, а также венценосных семейств, правителей и войн. Однако со временем предмет и метод изучения истории изменились и расширились. Точнее сказать, с годами история стала заниматься изучением прошлого не только отдельных отличившихся чем-либо людей, но и целых народов, различных наук, зданий, религий и многого другого.

Основные методы изучения истории как науки

Метод исследования истории – это способ изучения исторических процессов посредством разнопланового анализа фактов, а также приобретения новой информации на основе этих самых фактов. Существуют две огромные категории, на которые делятся методы изучения истории. Это конкретные методы, а также общие методы для большинства гуманитарных наук.

Существуют две огромные категории, на которые делятся методы изучения истории. Это конкретные методы, а также общие методы для большинства гуманитарных наук.

Конкретные методы изучения истории

К данной категории методологии истории относятся три вида:

- Общенаучные методы.

- Частнонаучные методы.

- Методы, позаимствованные из иных наук.

Общенаучные методы бывают таких видов:

- Теоретические, к которым относятся знаменитая дедукция, индукция, синтез и анализ, строение гипотез, моделирование, обобщение, инверсия, абстрагирование, аналогия и системно-структурный подход.

- Практические методы изучения истории: эксперимент, наблюдение, измерение, сравнение, описание. Часто этот вид методов еще называют эмпирическим.

Частнонаучные исторические методы изучения истории:

- Хронологический метод – исторические данные излагаются в их хронологической последовательности, от прошлого к современности.

- Ретроспективный метод – исследование исторических фактов с помощью постепенного проникания в минувшее, чтобы обнаружить причины случившегося события.

- Конкретно-исторический метод – фиксирование всех событий и фактов.

- Сравнительно–исторический – событие исследуется в контексте аналогичных происшествий, имевших место ранее или позднее. Такой метод исследования дает возможность глубже изучить то или иное событие под разными углами.

- Историко-генетический — исследование появления и развития определенного события.

- Историко-типологический — классификация событий или объектов по их типу, признаку.

Кроме вышеперечисленных, довольно часто ученые используют для исследования истории иные методы, позаимствованные из иных родственных и не очень наук, например из статистики, психологии, социологии, антропологии, археологии и прочих.

Общие методы исследования и изучения истории

Для большинства гуманитарных дисциплин и истории в частности общие методы — это:

- Логический метод — рассматривает исследуемые явления на пике их развития, так как в этот период их форма становится наиболее зрелой, и это дает ключи к осмыслению предшествующих стадий исторического развития.

- Исторический метод – с его помощью процессы и определенные исторические явления воспроизводятся в хронологическом развитии с учетом уникальных особенностей, закономерностей и деталей. Наблюдая за ними, можно отслеживать определенные закономерности.

Исторические источники

Занимаясь исследованием истории, ученым приходится работать с предметами или явлениями, которых они чаще всего не могут увидеть собственными глазами, так как они имели место много лет, столетий или даже тысячелетий назад.  Между исследованием историков и реально произошедшим в прошлом фактом находится промежуточное связующее звено – это исторический источник. Исследованиями и классификацией источников изучения истории занимается наука источниковедение.

Между исследованием историков и реально произошедшим в прошлом фактом находится промежуточное связующее звено – это исторический источник. Исследованиями и классификацией источников изучения истории занимается наука источниковедение.

Виды исторических источников

Существуют различные виды классификаций исторических источников. Самой популярной является классификация по видам. Согласно ей выделяют 7 групп источников:

- Устные (народные сказания, песни, обряды).

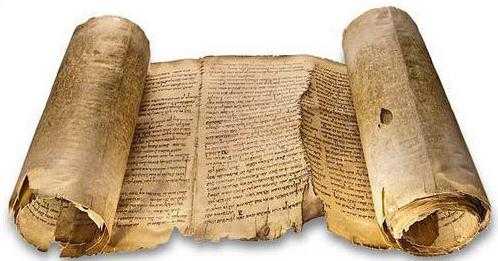

- Письменные (летописи, книги, дневники, газеты, журналы и другие).

- Вещественные (остатки предметов оружия на поле боя, древние захоронения, сохранившееся предметы одежды, быта и так далее).

- Этнографические (материалы, относящиеся к культуре определенного этноса, чаще всего их предоставляет этнография).

- Лингвистические (названия городов, рек, местности, продуктов питания, понятий и другое).

- Фонодокументы.

- Фотокинодокументы.